Pourquoi Jean Raspail ? (Partie 1)

Souvent, votre serviteur s’est demandé ce qu’il pouvait trouver de séduisant à l’œuvre de Jean Raspail. Certes, l’auteur est agréable tant à lire qu’à entendre. Ses récits sont le fruit de l’union du rêve et du réel et vous entraînent sur des pistes anciennes à l’aspect éternel. Nombre de ses histoires grattent l’esprit occidental là où il se démange.

Mais tout cela n’expliquait pas l’attrait que cet auteur exerçait sur l’esprit de celui qui écrit ces lignes. Enfin quoi ! Il y a d’autres romanciers, dramaturges et poètes dont l’œuvre possède les mêmes qualités et s’exprime avec un talent équivalent, voire supérieur.

Ce n’est un secret pour nul me connaissant un peu, j’élève bien haut sur les autels du panthéon littéraire l’œuvre et la figure de Balzac, suivi de près par Barbey d’Aurevilly, Racine et Corneille se partageant la troisième place. Pourtant, Raspail occupe, dans ce temple, une chapelle à part.

Pensant de nouveau à son œuvre immense, j’y ai établi une distinction entre les titres et ceux qui m’apparurent comme les plus agréables et les plus émouvants à lire furent Qui se souvient des Hommes ?, Pêcheur de lunes, Sept cavaliers, Septentrion et L’Anneau du pécheur. Le point commun entre ces ouvrages est qu’on y trouve l’évocation de peuples évanouis dont l’ultime témoignage, entre le conte et l’Histoire, put être recueilli avant l’évaporation totale.

Qui se souvient des Hommes est l’histoire du peuple Alakalufs de la Terre de Feu, totalement éteint au milieu du XXe siècle, par évaporation, les derniers membres de la race s’étant assimilés aux autres peuples chiliens. La conscience du lignage est forte, malgré tout, dans l’esprit du héros de l’histoire ; héros lignager passant les siècles du commencement à la fin du monde. Mais l’histoire n’est pas immobile. La marche du temps a emporté, cette fois dans le réel et non la fable, les ultimes souvenirs des Kaweskars ou Alakalufs, qui dans leurs propres langues s’appelaient « Les Hommes », n’en ayant jamais rencontrés d’autres avant l’arrivée des Blancs et imaginant être les seuls.

Pêcheur de lunes, récit romancé de voyages menés effectivement par Jean Raspail en Amérique et en Asie reprend le même thème, celui de ce que l’auteur appelle « les chemins parallèles », goût de l’exploration à la recherche des peuples disparus ou prétendus tels. A chaque fois Raspail retrouva des vestiges, sous la forme de ruines, ou de l’ultime descendant d’un peuple éteint. On ne peut s’empêcher de penser, en lisant ces histoires, au travail cette fois très universitaire de Georges Dumézil, qui passa une partie de son existence à arpenter les montagnes de l’Asie centrale, à la recherche des derniers locuteurs de dialectes indo-européens primitifs. Il recueillit, dans ces voyages, des mots, des éléments de grammaire et des récits de peuples dont il aperçut parfois les derniers représentants et aujourd’hui disparus depuis des décennies. Il ne restait quelquefois qu’un dernier village, d’autres fois encore c’était un berger solitaire, ultime témoin d’une histoire pluri-millénaire de civilisations fragiles, petites pousses de l’immense floraison indo-européenne broyées sous les meules des civilisations continentales plus puissantes dont la poussée démographique ou le zèle religieux quérir jusque dans leurs refuges ces derniers témoins afin de leur faire un sort. Déplacé de la Mer blanche vers l’Asie centrale, le petit homme brun des Royaumes de Borée aurait pu être l’un d’eux.

Sept cavaliers et Septentrion sont des contes. Il n’y a plus rien ici de réel, si ce n’est que le conte se fait souvent la transcription fabuleuse de pensées et de faits authentiques du passé ou de l’avenir. Le récit se fait alors prophétie. Ici, les deux romans sont l’annonce de la fin de l’Occident. Chaque groupe de personnages est un condensé de traditions, d’histoire et de peuples européens, confrontés à leur propre disparition, non par attaque extérieure, mais par effondrement intérieur. On le sait, l’Occident malade, confronté à la remise en cause de son identité, au déracinement de ses hommes, au machinisme décérébrant, à la perte du sens du sacré (et non de son goût, ce sont choses différentes), ne remplissant plus ses berceaux, est en danger de disparition, non par effondrement, mais par évaporation de son âme. (Hommes et vestiges resteront, mais l’esprit des lieux s’en sera aller. Ce n’est pas une fatalité, mais c’est un risque, qui s’est déjà produit dans l’histoire européenne, lorsque s’évanouirent les civilisations hellénistiques de l’Asie mineure et de l’Asie centrale, ou les civilisations latines de l’Afrique du Nord.)

L’Anneau du pécheur, récit mi-historique, mi-légendaire, consacré à la survivance de la papauté d’Avignon, est peut-être le plus émouvant de tous ces contes. Il s’y mêle une histoire toute personnelle, celle de la lignée de ces papes. Il s’y mêle surtout une formidable fidélité à l’honneur et la parole donnée, par-delà près de six siècles, alors que le monde alentour poursuit sa marche sans qu’il soit possible de le nier car le contact avec l’extérieur, jamais, n’est rompu.

Ces histoires nous parlent, parce qu’elles nous rappellent ce que nous vivons aujourd’hui, l’étrange disparition de notre être historique dans la grande tempête qui, depuis un siècle (sans doute plus) et certainement pour encore au moins un siècle (car les civilisations mutent et meurent lentement.) bouleverse notre identité collective et personnelle.

La claire conscience de ce bouleversement intime et commun chez l’auteur de ces lignes explique pour une large part l’affection mélancolique qu’il porte à l’œuvre de Jean Raspail et plus particulièrement aux titres évoqués.

Qui se souvient des Hommes ?

Dans le lignage de votre serviteur, trois branches se distinguent plus nettement que les autres.

La première en ligne paternelle est cévenole. Mieux vaudrait parler d’arbre ou d’arbuste que de branche, car ce sont les racines que nous évoquerons ensuite. Ces racines cévenoles plongent dans un carré de montagnes et de vallées étroites d’une quarantaine de kilomètres de côtés. Quelques villages dispersés, tous catholiques en cette terre protestante, contiennent l’intégralité de cette branche de la famille, dont je tire mon nom. Que reste-t-il de tout cela ? La famille a quitté ces montagnes rudes et austères depuis la fin du XIXe siècle. Le premier exil a mené le groupe jusque dans la plaine de Nîmes. Le second exil fit monter les ultimes rejetons à Paris. Depuis, les derniers souvenirs de cette vie se sont envolés. Il ne reste rien de l’héritage cévenole. A bien y penser, la chose est commune. Aujourd’hui, que reste-t-il de ces vieilles Cévennes ? Combien de familles authentiquement cévenoles habitent toujours ces montagnes, ne les ont jamais quittées et parlent toujours occitan couramment pour les actes de la vie quotidienne ? Bien peu en vérité. La plupart des personnes se sont envolées vers des régions plus clémentes, de nouvelles les ont remplacé, mais ne sont pas du cru, et chez ceux qui restent, encore nombreux, la langue et la culture se sont perdues. Il ne reste, ici et là, que quelques bribes, ânonnées par ceux qui ne veulent pas oublier.

Le second arbuste est juif alsacien. De ces juifs des bords du Rhin, ces juifs du Saint-Empire, au yiddish spécialement germanique, pauvres mais heureux dans leurs villages d’assignation, à Hagenthal ou Wintzenheim dans l’actuel Haut-Rhin. La famille quitta l’Alsace en 1871, pour demeurer française. Ce fut le choix de Bâle, Belfort, Vesoul puis de Nancy. Enfin, chacun a quitté la patrie, le Vaterland (ou plutôt le Mutterland puisqu’il s’agit de judaïsme), pour d’autres lieux, Paris encore en ce qui concerne votre serviteur. Ici, la tradition s’est mieux maintenue. Sans doute l’habitude des persécutions et de la vie ultra-minoritaire a-t-elle sécrété contre l’assimilation de plus solides anti-corps. Aussi demeure-t-il des bribes d’héritage; quelques mots de yiddish, des recettes de cuisine, une intelligence des situations et des réflexes face au sacré dont l’aspect, quelquefois primitif, sont les ultimes témoins d’un judaïsme fort ancien et enraciné dans la culture de la Mitteleuropa. Mais là encore, que reste-t-il du judaïsme alsacien hormis ces bribes ? Combien de familles sont restées en Alsace, ont maintenu la pratique du Yiddish, la connaissance des rites et cette sensibilité si particulière qui distingue le judaïsme alsacien de celui de l’Allemagne, de la Suisse, de la Belgique ou des Pays-Bas, à la fois proches par la ligne rhénane et si loin par les habitudes et la manière d’être ? Comme pour les Cévennes, peu de familles tiennent bon et peuvent revendiquer une chaîne ininterrompue depuis les siècles. Ici, l’extermination et l’exode durant la guerre expliquent largement cette disparition que seuls comprennent les autres déracinés dont la conscience de peuple s’évanouit également à petit feu (Arméniens exilés, Pieds noirs rapatriés d’Algérie, Allemands d’Europe centrale déracinés en 1945, etc.)

Enfin, le troisième arbuste, le plus haut en couleurs peut-être, et celui dont la mémoire s’est la mieux conservée, est Parisien. C’est le lignage maternel, enraciné dans Paris depuis au moins six siècles. Le premier ancêtre connu dans Paris était un juriste poitevin attaché à la cour de Charles VII et qui entra dans la capitale libérée en même temps que son monarque. Cependant, d’autres racines, plus profondément enfouies, existent certainement, car ce provincial ne tarda pas à s’allier à d’autres familles, parisiennes elles, et dont la trace est perdue. A partir de cet homme toutes les sources convergent vers l’arbre parisien. Hormis une branche vauclusienne rattachée à la fin du XVIIIe siècle et une branche normande arrivée au XVIIe siècle, toutes sont parisiennes ou franciliennes. En Île-de-France elles tiennent dans quelques communes des actuels Val-de-Marne, Essonne, Hauts-de-Seine et Seine-et-Marne. A Paris, tout est contenu sur la rive droite, dans les actuels IIe, IIIe, IVe, XIe et XIIe arrondissements de Paris, encore le XIe et le XIIe ne sont que le fruit d’une migration du XIXe siècle. Les siècles précédents sont tous contenus dans quelques rues des IIe, IIIe et IVe arrondissements. Les corps de plusieurs ancêtres sont ensevelis sous le sol de l’église Saint-Gervais, près de Saint-Paul, paroisse historique de la famille. A cette particularité géographique s’ajoute une particularité spirituelle, puisque cette branche de la famille embrassa, au XVIIe siècle, le jansénisme de Port-Royal-des-Champs, suivant les intransigeants dans la voie du schisme après la bulle Unigenitus de 1713 et tenant contre la marche du temps, se repliant sur quelques familles, maintenant bon la tradition et les rites jusqu’aux années 1950. Cette double spécificité donne à cet arbre familial une conscience extrêmement forte de son histoire et de son identité, transmise par des expressions, de petites phrases, des souvenirs moraux et matériels, des récits, des attitudes et une grande sensibilité au sacré. Aujourd’hui, votre serviteur a quitté Paris. Dans sa nombreuse famille parisienne, la plupart des membres ont pris la route de l’exil, souvent en banlieue, parfois en province et pour certains à l’étranger. Ce déracinement nouveau a intellectualisé la mémoire familiale mais a atténué son incarnation. L’intelligence des lieux, le parler de ce Paris de la rive-droite se sont atténués.

Là encore, nous parlons d’une espèce évanouie. Combien de familles parisiennes ont conservé un tel enracinement ? Que reste-t-il de ce Paris véritable, héritier inconscient du peuple des Parisis, témoin de toute l’histoire de France ?

(A suivre)

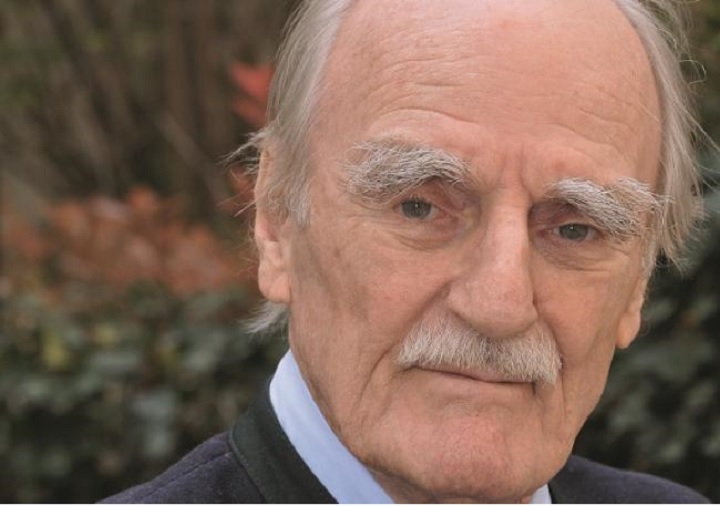

Gabriel Privat