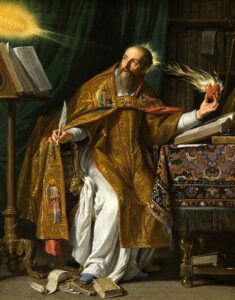

Naïveté modernisante : Cité de Dieu, et commentaire de saint Augustin

La Providence a voulu que nous commencions à lire la Cité de Dieu de Saint Augustin il y a quelques jours, avant l’élection du Pape, ancien chef des augustiniens, et qui sur son blason a apposé Saint Augustin. Nous lisons la traduction de 1940, annoté par le chanoine Bardy, aux éditions Bordas.

La tradition elle-même est excellente, mais l’opuscule est expurgé et ne comprend que des extraits – nous complétons avec d’autres versions que nous trouvons sur internet.

Et nous nous rendons compte d’un certain esprit rampant dès les années 40 d’une certaine volonté de souligner systématiquement des pseudo-inexactitudes érudites de ces géants de l’Église. Nous allons en prendre un exemple précis dans ce papier, qui tombe tout aussi bien que le commentaire est faux.

Disons au contraire que Saint Augustin a tout vu, déjà et c’est normal, et que sa Cité de Dieu est époustouflante, concrète, et que toute personne qui voudrait faire de l’histoire romaine tant vu de haut qu’érudite devrait commencer par lire saint Augustin, que tout antiquisant devrait commencer à lire saint Augustin.

Ce qu’il dit de Rome s’applique parfaitement à notre temps, qui se repaganise, et à d’autres mondes païens, comme le Japon, en particulier sur les développements certainement indépassables sur la mort volontaire ou le culte des fausses religions qui sont toujours des cultes aux démons.

Bref, reprenons d’abord le passage de Saint Augustin avant de retranscrire le commentaire.

C’est au livre premier, chapitre II, intitulé « Les dieux païens n’ont jamais protégé les vaincus ».

« Ouvrez les histoires de tant de guerres, soit avant la fondation de Rome, soit depuis sa naissance et l’établissement de son empire ; lisez, et montrez-nous des étrangers, des ennemis, maîtres d’une cité, épargnant ceux qu’ils savent réfugiés dans les temples de leurs dieux ; montrez-nous un chef barbare donnant l’ordre, la ville forcée, de faire grâce à quiconque sera trouvé dans ou tel temple. »

Saint Augustin expose avec force une réalité anthropologique païenne qui se vérifie universellement : l’étranger qui envahit un autre pays applique le doit de la guerre païenne sans merci et sans souci du sacré de l’ennemi ; au contraire, il aura tendance à tout détruire et massacrer pour bien signifier que les dieux ennemis sont impuissants à tout détruire.

L’histoire japonaise le montre, dans une autre sphère culturelle que celle de saint Augustin, par exemple quand Oda Nobunaga se fait assassiner en plein temple, le Honnô-ji, et non pas par des étrangers, mais par d’autres Japonais… Ce n’est qu’une anecdote, qui pourrait être répété à l’infini, et qu’il nous faudra développer ailleurs.

Ce n’est pas le sujet, revenons à saint Augustin. Voici le commentaire du chanoine, qui semble donc dire que saint Augustin exagère et se trompe :

« Le défi de saint Augustin est assez imprudent. Les Bénédictins rapportent au moins deux cas où des temples païens protégèrent ceux qui y avaient cherché refuge : l’un est mentionné par Plutarque, Vie d’Agésilas ; l’autre par Arrien, dans l’Anabase d’Alexandre, II, 24. »

À l’heure d’internet, nous pouvons vérifier aisément les deux sources qui iraient contredire l’affirmation péremptoire de saint Augustin – qui, si elle s’avérait imprudente indiquerait quelque part que saint Augustin peut se tromper sur des choses aussi fondamentales, qu’il ne peut connaître que bien en tant que romain ex-païen, et qui pourrait indiquer comme une sorte de parti pris défavorable aux païens de saint Augustin ; là où au contraire saint Augustin n’a aucun parti pris, mais analyse froidement et objectivement la situation, déplorable et terrible, de la réalité païenne.

Remarquons encore que l’affirmation du commentaire, tout aussi péremptoire, n’explique absolument pas ni les sources ni leur contenu. Nous allons ici présenter les textes imputés.

Allons chercher la première source, Vie d’Agésilas de Plutarque, au 19, 1-2 :

«[19] (1) Agésilas, lui, quoique souffrant cruellement de ses nombreuses blessures, ne se retira pas sous sa tente avant de s’être fait porter en litière auprès de la phalange et d’avoir vu les morts ramenés à l’intérieur du camp. (2) Tous ceux des ennemis qui s’étaient réfugiés dans le temple, il les fit libérer ; car, dans le voisinage, se trouve le sanctuaire d’Athéna Itonia, devant lequel se dresse le trophée érigé autrefois par les Béotiens en souvenir de la victoire que, sous les ordres de Sparton, ils remportèrent là sur les Athéniens, dont ils tuèrent le chef Tolmidès. » (traduction tirée du site Remacle1)

À première vue, on pourrait croire que le commentateur a raison contre saint Augustin. Et pourtant on oublie de lire la seconde partie de la phrase : pourquoi Agésilas libère les ennemis réfugiés dans le temple ? « car, dans le voisinage, se trouve le sanctuaire d’Athéna Itonia, devant lequel se dresse le trophée érigé autrefois par les Béotiens en souvenir de la victoire que, sous les ordres de Sparton, ils remportèrent là sur les Athéniens, dont ils tuèrent le chef Tolmidès »

Que cela veut-il dire ? Agésilas est spartiate et dans ce passage, fait la guerre à d’autres Grecs, les Thébains.

Et cela ne vient pas contredire saint Augustin, qui ne parle pas de la guerre entre « gens civilisés », entre Grecs ou Romains, mais entre étrangers et barbares : « lisez, et montrez-nous des étrangers, des ennemis, maîtres d’une cité, épargnant ceux qu’ils savent réfugiés dans les temples de leurs dieux ; montrez-nous un chef barbare donnant l’ordre, la ville forcée, de faire grâce à quiconque sera trouvé dans ou tel temple. »

Mais même si on admettait qu’Agésilas pourrait être considéré comme étranger et barbare, il n’épargne pas les ennemis réfugiés dans le temple de leurs dieux (ceux des ennemis), mais dans un temple où se trouve le trophée spartiate (donc la ville d’Agésilas), qui rend honneur à sa ville natale et à ses dieux, et rappelle l’ancienne victoire spartiate sur les Athéniens, que les Thébains honoraient encore, et donc honoraient les Spartiates.

Agésilas n’épargne ainsi pas des réfugiés dans un temple de leurs dieux, mais des réfugiés qui se réfugient dans un temple qui en fait honore Sparte et ses dieux (le trophée, qui est un objet sacré aussi), et incarnant l’ancienne soumission des thébains à Sparte.

Son moteur est ainsi soit l’orgueil national, soit le respect des dieux spartes, soit le souvenir des anciennes gloires et la considération des ennemis thébains réfugiés là non pas comme des étrangers, mais comme des anciens alliés qui sont donc plus respectables et moins vils que des ennemis, des vaincus étrangers.

Habituellement, l’armée victorieuse s’empresse de tout massacrer et de détruire les trophées, ou de s’en emparer pour bien montrer la victoire de ses dieux contre les dieux ennemis, et s’emparer en la détruisant du sacré de l’autre ville ; ici, le temple en question est celui des vainqueurs, nous sommes ainsi dans une situation autre que celle dont parle saint Augustin, qui parle bien des dieux des vaincus, pas des vainqueurs.

Cette première citation ne vient ainsi pas du tout infirmer l’affirmation de saint Augustin.

Qu’en est-il de la seconde référence ? Allons voir.

L’anabase d’Arrien, ou Expéditions d’Alexandre, raconte les expéditions d’Alexandre le Grand, un Hellène, donc un Grec, et voici le passage imputé par le commentateur.

« Le roi Azelmicus, les principaux des Tyriens et quelques Carthaginois qui, après avoir consulté l’oracle, venaient sacrifier à Hercule, dans la Métropole, selon l’ancien rite, s’étaient réfugiés dans son temple ; Alexandre leur fit grâce : le reste fut vendu comme esclave, au nombre de trente mille, tant Tyriens qu’étrangers. » (Livre II, 242)

Donc que se passe-t-il. Alexandre fait grâce aux principaux des Tyriens (donc les nobles) réfugiés dans le temple d’Hercule.

Il ne fait ainsi pas grâce à des étrangers ou des ennemis, mais à des principes tyriens et carthaginois, qui sont aussi des gens civilisés, non pas des barbares. Notons qu’ils ne gracient que les principaux, « le reste fut vendu comme esclave, au nombre de trente mille, tant Tyriens qu’étrangers. » Ce qui indique que pour Alexandre les Tyriens ne sont pas étrangers, et malgré cela, ce fait manifeste la véracité de l’affirmation de saint Augustin, qui en fait loin d’être imprudent, est en deçà de la réalité : dans la guerre païenne on ne détruit pas simplement en réduisant en esclavage les étrangers, mais aussi les autres civilisés, ici, en l’espèce les tyriens.

Est-ce qu’Alexandre gracie des vaincus réfugiés dans un temple de leurs dieux, donc de dieux étrangers ? Il se trouve que non. On apprend dans le paragraphe suivant que : « Alexandre sacrifie à Hercule ; la pompe fut conduite par les troupes sous les armes ; les vaisseaux mêmes y prirent part. On célébra des jeux gymniques dans le temple, à l’éclat de mille flambeaux ; Alexandre y consacra la machine qui avait battu le mur en brèche, et un vaisseau qu’il avait pris sur les Tyriens, avec une inscription peu digne d’être rapportée, quel qu’en soit l’auteur.

Ainsi fut prise la ville de Tyr, au mois Hécatombéon, Anicétus étant archonte à Athènes. »

Ce culte d’Alexandre à Hercule, qu’il considère ainsi comme son dieu, est aussi le prétexte de la guerre : « Il marche vers Tyr. Des députés de cette ville viennent à sa rencontre pour lui annoncer une entière soumission à ses ordres. Il donne de justes éloges à la ville et à la députation composée des principaux habitants, et où se trouvait l’héritier même du trône (car le roi Azelmicus faisait voile avec Autophradates) ; il ajoute qu’il ne demande à entrer dans la ville que pour offrir un sacrifice à Hercule. »

S’ensuit un long développement sur le temple, son origine immémoriale et Hercule, puis l’explication du prétexte de la guerre : « Les Tyriens, accédant à toutes ses autres demandes, lui firent dire qu’aucun Grec, aucun Macédonien, n’entrerait dans leur ville : réponse qu’ils jugèrent la plus prudente, d’après l’état des choses, et l’incertitude des événements de la guerre.

Alexandre indigné du refus des Tyriens, fait retirer leurs députés, convoque les Hétaires, les généraux de son armée, les Taxiarques, les Ilarques : »

Puis, « Ce discours eut tout son effet. D’ailleurs, un prodige sembla commander le siège de Tyr ; car cette nuit même, un songe transporta le prince aux pieds de ses remparts ; il crut voir l’image d’Hercule qui lui tendait la main et l’introduisait dans la ville. »

Bref, ce qui compte c’est qu’Alexandre envahit Tyr pour sacrifier à Hercule, et donc il ne considère évidemment pas ce temple comme celui de dieux étrangers, mais comme son temple, et ainsi explique sa très relative mansuétude face aux réfugiés tyriens (en fait des nobles, dont il a besoin pour faire ses guerres plus tard), à mettre en relief avec la vente des trente mille autres en esclavages, ce qui confirme encore l’affirmation de saint Augustin.

En conclusion, le commentaire se trouve en vérité battu en brèche et non avenu…

Le plus intéressant est certainement la frivolité avec laquelle le commentaire est fait : il suffit de lire les sources pour comprendre qu’elles ne contredisent en rien saint Augustin. Est-ce une sorte de mépris des auteurs les plus dignes et plein d’autorité dans l’Église comme intériorisée du fait de la critique permanente de l’érudition universitaire laïcarde ? Ou est-ce un simple aveuglement du chrétien du XXe siècle qui ne veut plus comprendre le monde païen, dans toute sa dureté et son horreur, et qui ne peut penser que saint Augustin exagère ? Là où en réalité il reste plus que nuancé, et très doux et charitable ? Ce qui nous choque mais ce qui est réel.

Dans tous les cas, redisons-le, la Cité de Dieu est une lecture pour notre temps, et une lecture clef pour comprendre non seulement l’antiquité, mais aussi le monde païen, et la cité du diable contre la cité de Dieu.

Les écrits sont très concrets, très réels, très incarnés, et très justes.

Alors pourquoi se priver ? Car il n’est pas « tendance » de lire des Pères de l’Église ? Mieux vaut les lire et être dans le vrai et le juste, plutôt que perdre du temps à lire même de « bons auteurs érudits » qui sont forcés, pour les meilleurs, de mettre de l’eau du monde dans le vin de la vérité pour survivre dans le monde universitaire ou ailleurs – sans parler de toutes les erreurs qui courent partout.

Pour Dieu, pour le Roi, pour la France

Paul-Raymond du Lac

1Plutarque, vie d’Agésilas https://remacle.org/bloodwolf/historiens/Plutarque/agesilas.htm

2Arrien : Expéditions d’Alexandre : livre II (traduction) https://remacle.org/bloodwolf/historiens/arrien/deux.htm